Isto passou-se numa época em que eu andava muito de comboio. Quando me lembro desses anos, recordo a sensação de tempo suspenso. O comboio é uma espécie de Las Vegas da vida quotidiana, uma terra de ninguém onde raramente se passa alguma coisa com consequências. Os passageiros frequentes são como funcionários de casino: já viram tudo o que ali havia para ver.

Já viajei durante tempestades em que toda a paisagem se desintegrava. Houve um dia até em que um vulto branco e informe passou a voar, como um fantasma, embatendo com grande estrondo na janela a meu lado. Provavelmente era um lençol que se tinha desprendido da corda, mas parecia o fim do mundo. No fim do percurso, no entanto, a tempestade e o caos das formas tinham passado.

Um comboio é um espaço fechado de onde geralmente só saímos quando chegámos ao nosso destino. Muitas vezes me sentei à frente de desconhecidos que tentavam entabular conversa, passageiros pouco frequentes, entusiasmados ou ansiosos com a viagem e dizendo tudo o que lhes passava pela cabeça, por acharem, com razão, que nunca mais nos voltaríamos a cruzar.

Os objectivos destas conversas de ocasião variavam: passar o tempo por não haver mais nada para fazer, tentativa de obtenção de número de telefone, doutrinação religiosa. Entre estes, os que viajavam desejando impor convicções religiosas eram sempre os mais persistentes, deixando a inequívoca sensação de que ambicionavam ficar com a nossa alma, quer esta existisse, quer não. Houve também uma ocasião, não muito agradável, mas sem interacção verbal, em que percebi que uma rapariga sentada à minha frente, com ar de artista, apontava num caderninho todos os gestos que eu fazia (endireitou-se no banco, olhou pela janela, suspirou…).

Com o tempo, habituei-me a andar sempre acompanhada de um ou mais livros, que fingia ler, ou lia realmente, para escapar a estas situações. Era importante evitar contacto ocular. Também se lê por este motivo: para nos deixarem em paz.

Uma vez, contudo, quando, chegando ao meu destino, já fechava o livro, houve uma conversa que ficou na minha memória.

Nesse dia, por acaso, tinha-me sentado à frente de um senhor de aspecto distinto, que nunca tinha visto antes. Depois de abrir o livro, não voltei a lembrar-me dele. Perto do fim do percurso, porém, vendo que íamos sair na mesma estação, este senhor perguntou-me se eu era da família B. Quando eu disse que sim, falou-me da minha avó e das minhas tias e explicou-me que tinha convivido com elas na juventude.

Mesmo à saída do comboio, tive tempo de lhe perguntar o que o tinha feito perceber quem eu era. Ele limitou-se a responder com uma expressão que deve ter usado na juventude: «Tirei pela pinta.»

Pela sua estranheza, havia de recordar muitas vezes este episódio: as palavras em desuso, a discrição silenciosa com que fui observada, a persistência da memória de alguém do passado, a minha própria capacidade involuntária de evocar alguém a outra pessoa. Tanto tempo deve este senhor ter passado a observar a minha avó e as minhas tias, que, muitos anos depois, não sentiu qualquer dificuldade em reconhecer o que havia delas em mim.

Quando comentei esta história com pessoas da família, concluiu-se que só podia ter sido uma pessoa que, na juventude, tivera um amor não-correspondido por uma das minhas tias — a minha tia Flávia. Era mesmo assim que ela se chamava — não invento nada. Durante muitos anos, emaranhada nos falsos raciocínios que as ambições etimológicas propiciam, pensei que o nome dela queria dizer «chave».

A esta história de comboio seguiu-se uma adenda doméstica meses depois. Certo dia, o mesmo senhor passou pela casa da minha avó e pediu para falar com a minha tia. Esta, contudo, não quis recebê-lo. Quando lhe perguntaram porquê, respondeu que preferia que ele guardasse dela a imagem de juventude.

Pode ser que isto tenha acontecido só por uma questão da vaidade a que todos temos direito para sobrevivermos às desfeitas da vida, mas com o tempo, pensando neste episódio, comecei a encontrar nele também uma falha de compreensão, a recusa de desenvolver um raciocínio até às últimas consequências. A minha tia não se permitiu seguir o pensamento de que esta pessoa do passado, se a tinha reconhecido em alguém que se sentou à frente dele no comboio, também a teria reconhecido tantos anos e tantos desgostos depois.

No filme A Vida e a Morte do Coronel Blimp (Michael Powell e Emeric Pressburger, 1943), Clive Candy, um dos protagonistas, vai-se apaixonando ao longo da vida por personagens diferentes, mas todas interpretadas pela mesma actriz (Deborah Kerr), como se fosse capaz de reconhecer a mesma pessoa com aparências e estatutos diferentes. Nestes momentos do filme sugere-se não só que quem nos ama nos reconhecerá sempre, por mais disfarces que o tempo, os percalços e as outras pessoas nos imponham, mas também que esta capacidade de reconhecimento do amor demonstra que o tempo não pode tudo. Algumas coisas podem mais do que o tempo: uma semelhança de família, uma expressão, um sentimento.

O contrário do amor seria então a incapacidade de reconhecimento, como no filme Carta de Uma Desconhecida, de Max Ophüls (1948), onde, em diversas fases da sua vida, o pianista Stefan Brand (Louis Jourdan) se cruza com Lisa (Joan Fontaine) sem a reconhecer. Visto que as outras personagens em redor de ambos reconhecem Lisa, percebemos que há em Stefan uma resistência ao que está em questão neste reconhecimento. A recusa de reconhecer o amor de Lisa é uma recusa de autoconhecimento — de se conhecer e de se dar a conhecer —, que se traduz na forma de vida superficial que Stefan parece preferir.

O amor depende de sermos capazes de retribuir o olhar que nos reconhece e que sempre nos reconhecerá, um acto que implica assumirmos tanto o que conhecemos de nós mesmos como o que este reconhecimento vê de nós. (Aprende-se isto com Stanley Cavell.) Apesar de o título do filme de Max Ophüls (e do livro de Stefan Zweig em que se baseia) mencionar uma desconhecida, dir-se-ia que o próprio Stefan preferiu sempre desconhecer-se, falhando uma e outra vez o reconhecimento do amor. E assim também a minha tia.

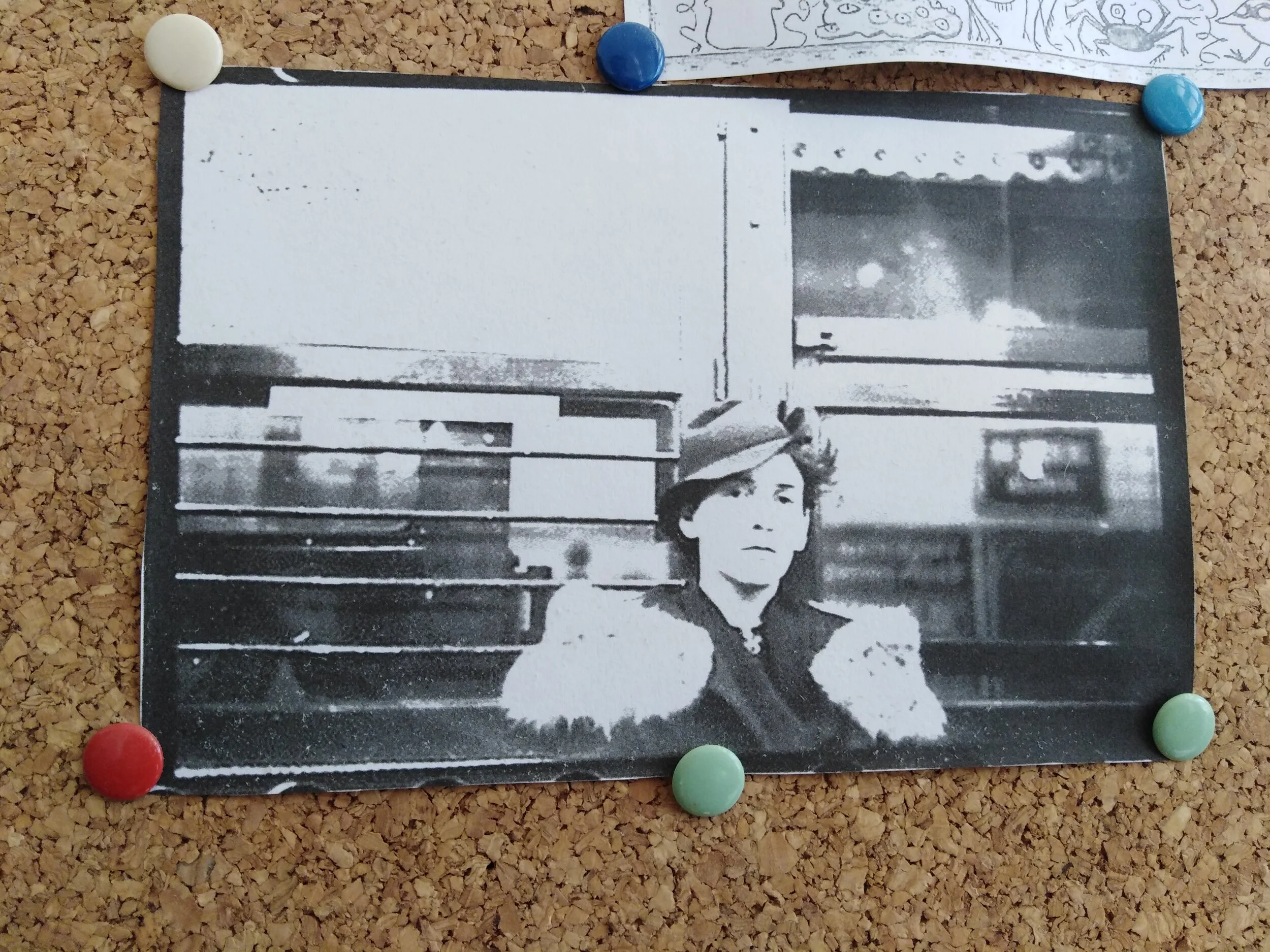

Numa altura da minha vida em que já não andava muito de comboio, tive afixada em frente à secretária uma fotografia do livro Many Are Called, onde Walker Evans reuniu imagens do metro de Nova Iorque. Como também poderia acontecer num comboio, o fotógrafo captou muitas pessoas a dormir, absortas nos seus próprios pensamentos, a sonhar acordadas, e também algumas que olhavam para ele, mais ou menos incomodadas. Walker Evans gostava de fotografar ali por assim poder estudar os possíveis retratados sem estes fazerem pose. Agora tenho mais informação sobre essa mulher, mas na altura, interpretando-a mal, pensava que era simplesmente uma passageira de ar anónimo. Na impressão de má qualidade que eu todos os dias via, o mapa atrás está apagado e ela podia ser alguém da minha família, perdida naquela carruagem, sem se conseguir lembrar de quem é nem para onde vai. Olha para o fotógrafo como que em busca de uma identidade, como se este lhe pudesse revelar o que ela faz por ali. Podia ser a minha mãe. Podia ser uma das minhas tias. Tem o ar sério mas ligeiramente atarantado da minha tia Flávia nas fotografias.

Porque tenho sido capaz de retribuir o olhar dos que me reconhecem ou não, agora acho que não podia ser eu. Quem somos revela-se lentamente, como acontece entre companheiros de viagem à frente um do outro numa carruagem de comboio mal iluminada.